Должны ли экономисты править миром?

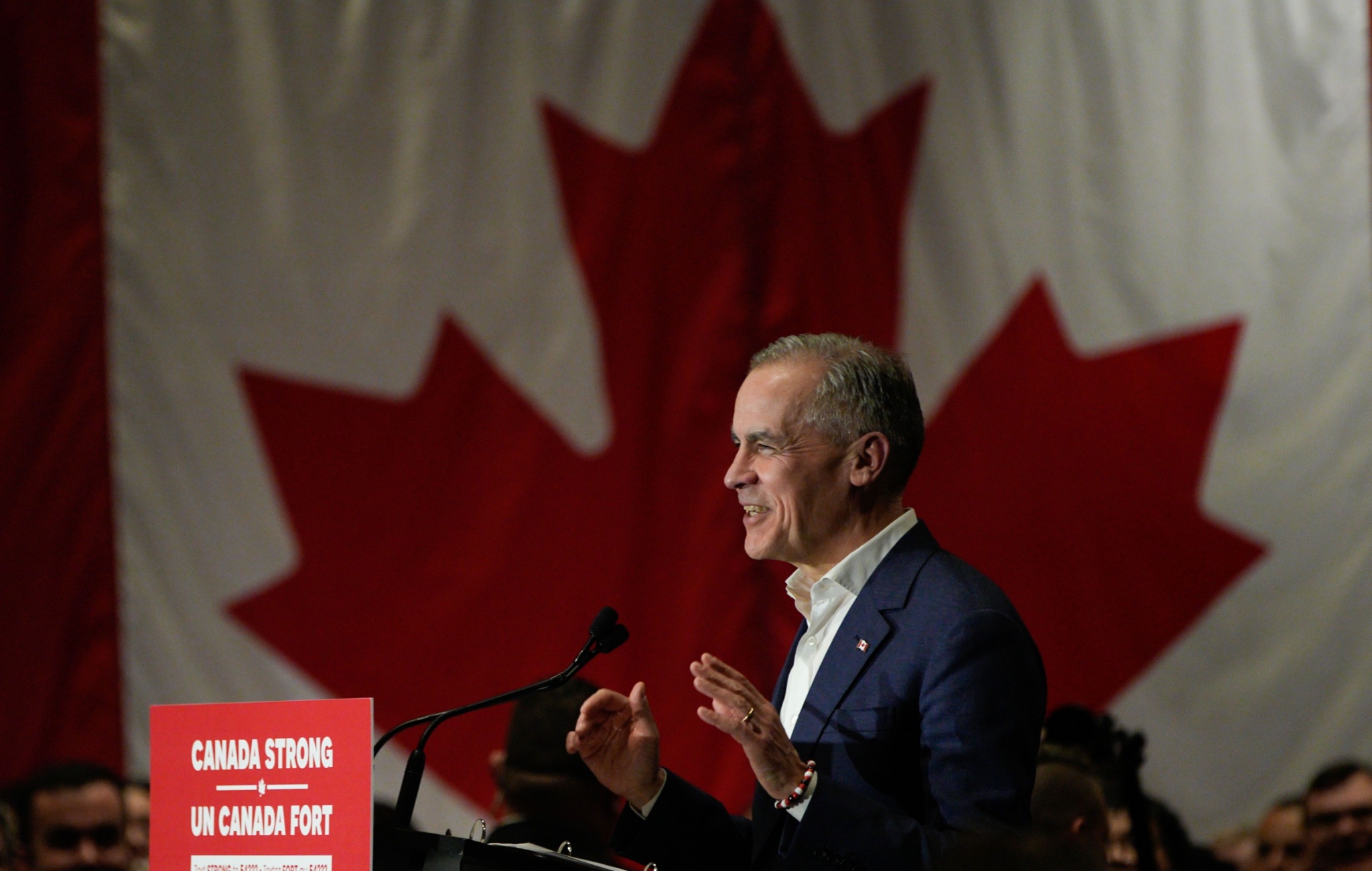

Как выглядел бы мир, управляемый экономистами? Пол Кругман полагает, что в таком мире не было бы нужды во Всемирной торговой организации, поскольку все страны понимали бы, что торговля взаимовыгодна. Независимо от действий других, каждая страна следовала бы принципам свободной торговли. И сегодня эта идея экономистов у власти воплощается в реальности: Марк Карни, экономист, занимавший пост главы центрального банка сразу двух стран G7, теперь является премьер-министром Канады. К власти приходят и другие экономисты — например, Хавьер Милей в Аргентине. Это возвращает нас к важному вопросу: в чём польза экономической науки в свободном обществе?

Мир без торговых барьеров, ограничений на вход и препятствий для предпринимательства может показаться утопией — пока не вообразишь «правильных» экономистов у руля. Но тут возникает проблема: экономисты мыслят по-разному. Более того, политика — это не только хорошие идеи; это ещё и группы интересов, предпочтения избирателей и постфактум рационализация. Наилучшая политика часто не выбирается. Но и это не главная проблема.

Главная проблема в том, что когда эксперты принимают решения за других, они становятся правителями, и это означает отказ от индивидуальной автономии в пользу власти специалистов.

Управление с помощью эконометрики

Недавно произошёл любопытный обмен репликами между Марком Карни и бывшим губернатором Нью-Йорка Марио Куомо. Карни процитировал Куомо: «Выборы выигрывают поэзией. Управляют прозой». А затем добавил: «Собравшиеся здесь журналисты скажут, что я и кампанию вел прозой — так что управлять буду эконометрикой». Для экономистов и политиков это звучит заманчиво. Зачем полагаться на старомодные политические процессы, если можно точно настроить экономику и достичь оптимальных общественных результатов?

Но проблема такого мышления в том, что оно рассматривает экономику как инструмент социального инжиниринга, а не как средство социального понимания. В этой парадигме рынки — лишь часть набора инструментов инженера. Когда рынки способствуют достижению политических целей, их оставляют в покое. Когда же они не дают «идеальных» результатов — их следует «исправить» или вмешаться в их работу.

Это не тот подход, с которым следует мыслить о рынках. Рынки — это институциональное воплощение свободы, а не инструмент политики для достижения идеальных результатов. Они создают среду, в которой может происходить незапланированное действие — то, что мы называем инновацией. Это не системы, которые нужно проектировать, а процессы открытия, которым следует позволить делать то, что они умеют лучше всего: создавать процветание.

Как выразились Дейдра Макклоски и Арт Карден: «Оставьте меня в покое — и я сделаю вас богатыми».

Эксперты в свободном обществе

Но вопрос остаётся: что должны делать экономисты в свободном обществе?

Роджер Коппл предлагает полезную схему в своей книге Провал экспертов (Expert Failure), показывая, как эксперты могут существовать в либеральном обществе. Он описывает четыре типа отношений между экспертами и широкой публикой.

Первый — когда существует монополия на экспертизу, и именно эксперты принимают решения за неспециалистов. Здесь мы имеем дело с правлением экспертов, примером является центральное планирование.

Второй — когда существует конкуренция между экспертами, но решения всё равно принимают они, а не обычные люди. Здесь мы получаем квазиправление экспертов — как, например, в системе ваучеров на образование.

Третий — когда эксперты обладают монополией, но люди сами принимают решения. Это называется выбор с опорой на экспертов — хороший пример здесь — священники.

Четвёртый вариант — тот, который сохраняет личную свободу: конкуренция между экспертами и самоуправление, когда граждане принимают решения самостоятельно. Это то, что Коппл называет самоуправлением или автономией.

Идея о том, что эксперты — включая экономистов — не должны управлять миром, не является критикой самого экспертного знания. Речь идёт о том, чтобы поставить экспертов на равных с гражданами. В свободном обществе эксперты — это часть политического процесса, а не надстройка над ним. При самоуправлении люди свободны принимать собственные решения и при необходимости обращаться к экспертам, чтобы сократить информационную асимметрию и сделать более обоснованный выбор.

В такой системе и обычные люди, и эксперты учатся на опыте и несут ответственность за свои ошибки — в отличие от системы правления экспертов, где этого часто не происходит.

От менеджериализма к либерализму

Похоже, что управленческое мышление послевоенной эпохи возвращается — наступает новая эра технократов и экспертов. Обоснование всегда одно и то же: чрезвычайная ситуация. Будь то глобальное потепление или искусственный интеллект, нам говорят, что для решения этих проблем необходимо больше государственной власти и больше власти экспертов.

Но в последние 300 лет человечество решало свои величайшие задачи противоположным образом. Удвоение уровня жизни и выход миллиардов людей из нищеты были достигнуты не благодаря централизованным планам экспертных комитетов, а благодаря свободе обычных людей открывать новые способы улучшения своей жизни.

Менеджериализм делает фундаментальную ошибку: он предполагает, что средства и цели решения социальных проблем уже известны, и остаётся лишь правильно их реализовать. Но на самом деле данные всегда неполные, а ответы не носят исключительно технический характер — они открываются, а не проектируются. И в этом процессе централизованное планирование становится скорее препятствием, чем решением.

Роль правительства — не в том, чтобы обеспечить заранее определённые социальные результаты, а в том, чтобы поддерживать верховенство закона и позволить людям самим решать, даже если результаты будут несовершенными. Как выразился Адам Смит:

Чтобы привести государство от самой крайней дикости к наивысшей степени процветания, нужно совсем немного: мир, умеренные налоги и терпимое правосудие — всё остальное обеспечивается естественным ходом вещей.

Технократическое мышление с этим не согласно. Оно исходит из предположения, что если людям предоставить свободу, они могут не достичь «оптимальных» результатов, определённых экономистами и социальными учёными, а потому их нужно направлять или даже принуждать к совершенству.

Но эта иллюзия опасна. Как писал Уильям Истерли в книге Тирания экспертов:

«Технократическая иллюзия состоит в том, что бедность возникает из-за нехватки экспертизы, тогда как на самом деле бедность — это результат нехватки прав».

Когда общество забывает об этом, оно рискует обменять свободу на технический контроль.

Перевод: Наталия Афончина

Редактор: Владимир Золоторев